Экспедиция на НИС «Академик В.А. Коптюг» с 16 по 29 сентября 2025 г.

Цель экспедиции: Междисциплинарное исследование современного состояния прибрежной зоны озера Байкал с точки зрения многолетней динамики и смены комплексов доминирующих видов гидробионтов, а также факторов их определяющих, в условиях широкомасштабных негативных экологических процессов в озере.

Задачи экспедиции:

- сбор материала для создания многолетних рядов наблюдений за динамикой биомассы и видового состава макроводорослей (включая цианопрокариоты) мелководной зоны, с акцентом на распространение чужеродных нитчаток в сезонном и межгодовом аспектах;

- отбор проб для изучения состава фауны остракод, батинеллид, гарпактикоид и микротурбеллярий в прибрежной зоне оз. Байкал;

- отбор проб для оценки состояния фитопланктона в прибрежной зоне оз. Байкал;

- сбор данных по береговым растительным выбросам (БСД) в районах их массовых скоплений, как косвенного показателя продуктивности фитобентоса прибрежной зоны;

- отбор микробиологических проб для определения качества воды в прибрежной воде оз. Байкал, и интерстициальных пробах, на наличие санитарно-показательных микроорганизмов, а также отбор проб на молекулярно-биологический анализ, в устьях следующих рек: Большая Черемшанка, Малая Черемшанка, Похабиха, Тыя и Ледяная;

- сбор данных для изучения пространственного распределения и временной динамики компонентов химического состава воды в интерстициальной и приурезовой воде прибрежной зоны оз. Байкал (включая заплесковую); отбор гидрохимических проб в некоторых притоках озера вдоль восточного берега.

Состав экспедиционного отряда: д.б.н. Тимошкин О.А. (нач. отряда), к.б.н. Мальник В.В. (зам. нач. отряда), вед. инж. Гула М.И., гл. спец. Побережная А.Е., аспирант Кривороткин Р.С., аспирант Алексеева Т.М., м.н.с. Елецкая Е.В., техник Юргин Р.А., техник Куделин С.Д., студент 2 курса биолого-почвенного факультета Иркутского госуниверситета Сороковиков С.А.

Наименования и регистрационные номера тем Планов НИР, для выполнения которых проводилась экспедиция:

«Комплексные исследования прибрежной зоны озера Байкал: многолетняя динамика сообществ под воздействием различных экологических факторов и биоразнообразие; причины и последствия негативных экологических процессов», №0279-2021-0007 (121032300180-7);

«Исследование роли атмосферных выпадений на водные и наземные экосистемы бассейна озера Байкал, идентификация источников загрязнения атмосферы», №0279-2021-0014 (121032300199-9);

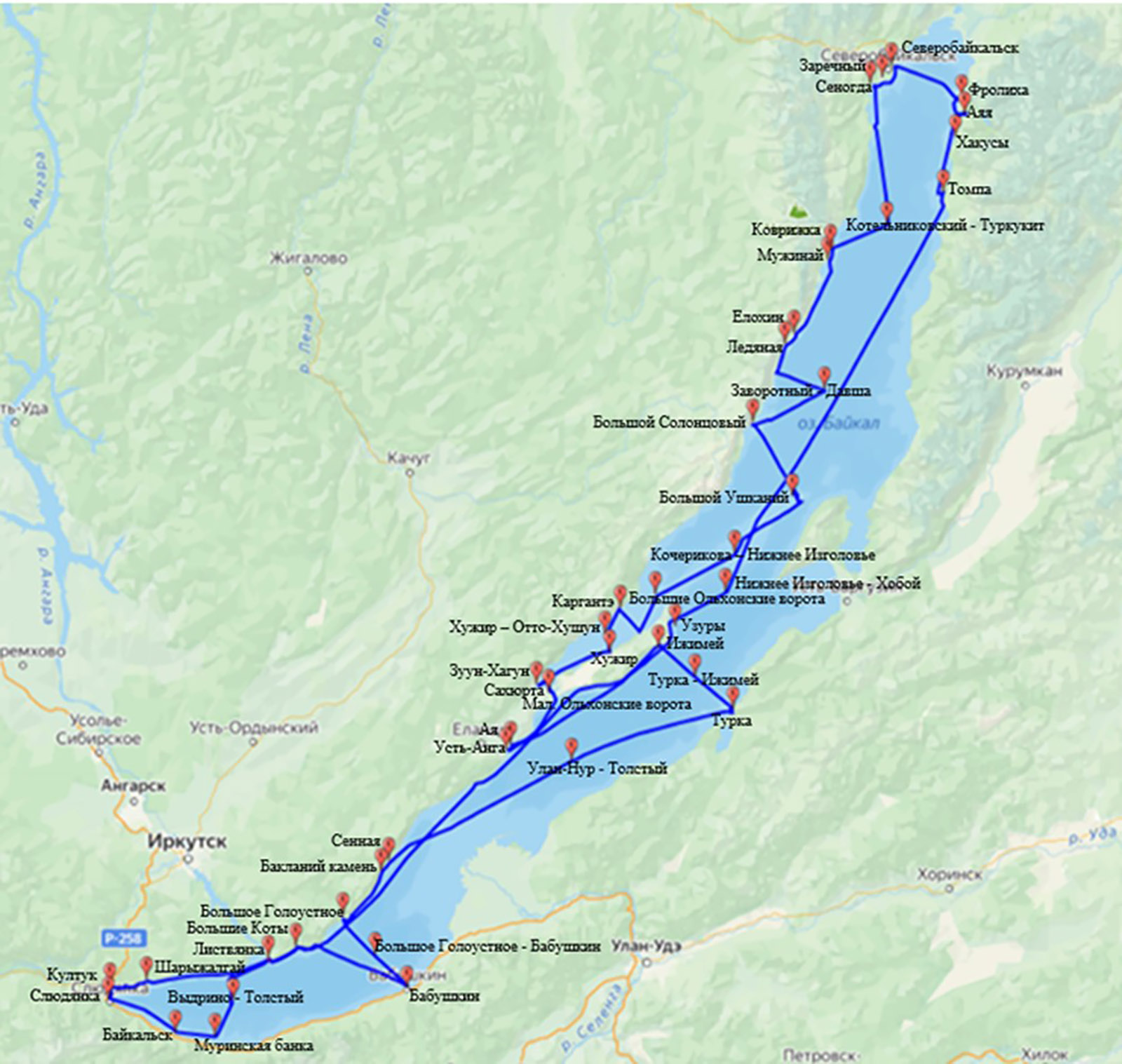

Перечень и координаты конкретных станций отбора проб:

- пос. Листвянка: N51°50′43.4″ E104°52′30.9″

- пос. Шарыжалгай: N51°44′55.1″ E103°58′58″

- Ангасольская губа: N51°43′51.9″, E103°49′38.4″

- пос. Култук N51°43′24.3″ E103°43′11.2″

- г. Слюдянка: N1°40′00.9″ E103°43′04.6″

- г. Байкальск: N51°31′19.4″ E104°11′28.6″

- Муринская банка: N51°30′06.5″, E104°28′55.1″

- Разрез м. Толстый – село Выдрино: N51°39′27.8″ E104°36′4.3″

- пос. Большие Коты: N51°54′01.6″ E105°03′52.2″

- разрез пос. Большое Голоустное – г. Бабушкин: N51°49′6.7″ E105°31′54.4″

- г. Бабушкин: N51°43′13.5″ E105°51′58.2″

- пос. Большое Голоустное: N52°01′36.8″ E105°24′14.4″

- о. Бакланий камень: N52°14′13.2″, E105°40′44.9″

- губа Сенная (близ бух. Песчанной): N52°16′58.5″, E105°44′07.9″

- разрез м. Улан-Нур – м. Толстый: N52°43′15.4″ E107°03′5.3″

- село Турка: N52°57′12.2″ E108°12′32″

- разрез село Турка – м. И жимей: N53°05′4.7″ E107°56′26.3″

- м. Ижимей: N53°13′28.1″ E107°41′04.7″

- бух. Ая: N52°47′14.4″ E106°36′12.5″

- Усть-Анга: N52°46′38.9″, E106°34′27.3″

- пролив Малые Ольхонские ворота: N53°00′12.5″ E106°55′19.4″

- пос. Сахюрта: N53°01′05.8″ E106°53′13.6″

- бух. Зуун-Хагун: N53°02′47.7″ E106°48′20.7″

- пос. Хужир: N53°11′32.5″ E107°19′46.8″

- разрез пос. Хужир - м. Отто-Хушун: N53°15′59.3″ E107°17′42.8″

- бух. Каргантэ: N53°22′57.6″ E107°23′05.7″

- Нюрганская губа: N53°17’10.8” E107°32’50.4”

- пролив Большие Ольхонские ворота: N53°26′19.1″ E107°39′57.4″

- разрез м. Кочерикова – м. Нижнее Изголовье: N53°37′2.1″ E108°14′8.1″

- о. БольшойУшканий: N53°51′06.3″ E108°39′18.2″

- м. Большой Солонцовый: N54°10′14.3″ E108°22′13.1″

- разрез м. Заворотный – губа Давша: N54°18′23.8″ E108°52′42.4″

- р. Ледяная: N54°29′50.8″ E108°35′48.4″

- м. Елохин: N54°32′36.8″ E108°39′34.7″

- м. Мужинай: N54°50’48.4” E108°52’39.4”

- м. Коврижка: N54°54′03.9″, E108°55′27.5″

- разрез м. Котельниковский – губа Туркукит: N55°00′3.6″ E109°19′48.8″

- бух. Сеногда: N55°34′32.6″ E109°13′41.3″

- пос. Заречный: N55°35′40.1″ E109°17′50.9″

- г. Северобайкальк, р. Тыя: N55°37’04.0’’ E109°19’12.1’’

- губа Фролиха: 55°30′46.0″ E 109°52′10.0″

- губа. Аяя: N 55°27′16.4″ E 109°54′06.4″

- губа Хакусы: N55°22′13.1″, E109°47′02.6″

- пос. Томпа: N55°07′52.5″ E109°43′48.9″

- разрез м. Нижнее Изголовье – м. Хобой: N53°27′6.8″ E108°10′4.7″

- пос. Узуры: N53°19′34.6″ E107°45′35.9″

Предварительные научные результаты:

1. Фитобентос с акцентом на распространение нитчаток-спирогир (отв. исп. д.б.н. Тимошкин О.А., исп. Юргин Р., Гула М.И., к.б.н. Побережная А.Е., отв. за отбор проб Куделин С.Д., Алексеева Т.А., Кривороткин Р.).

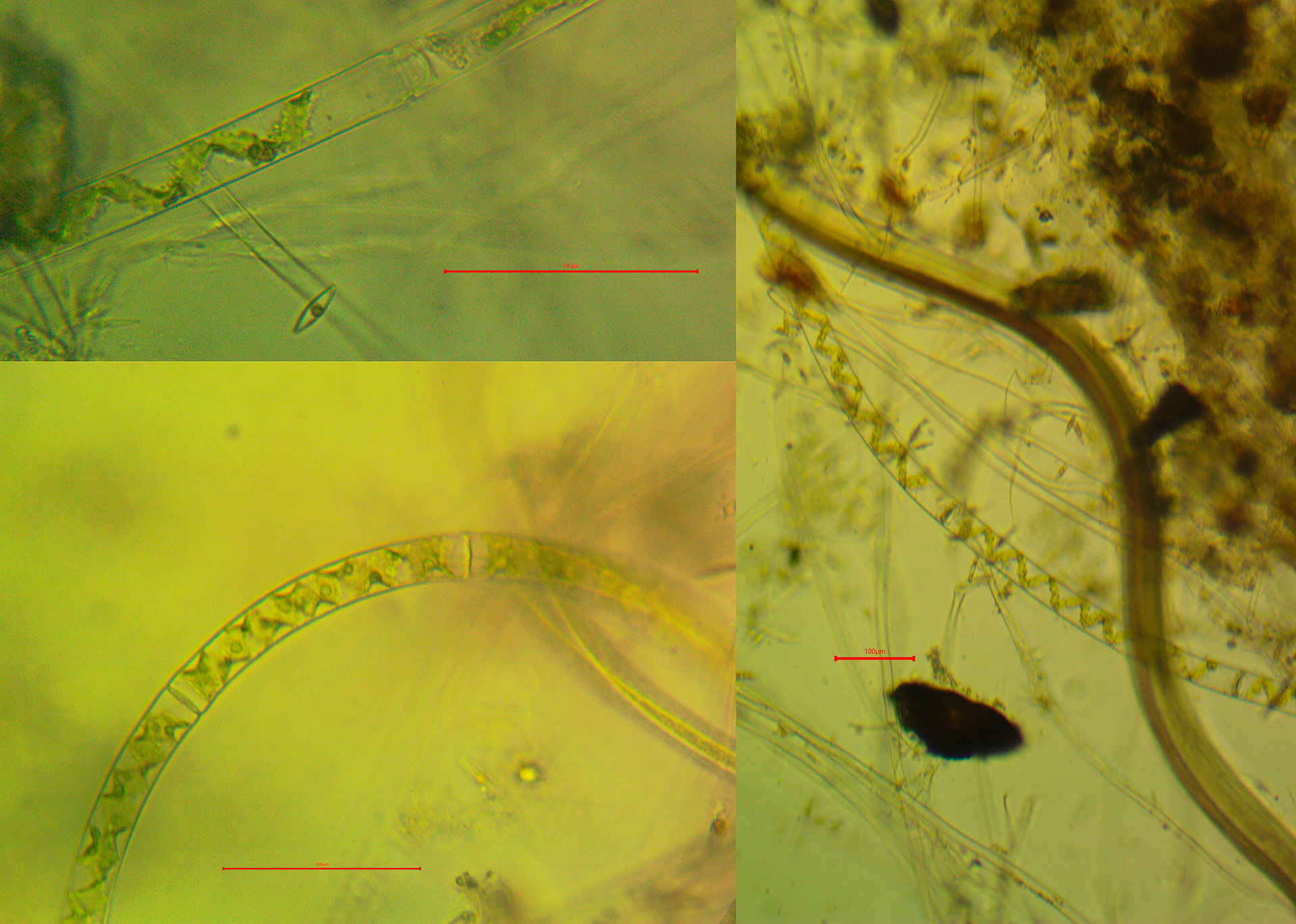

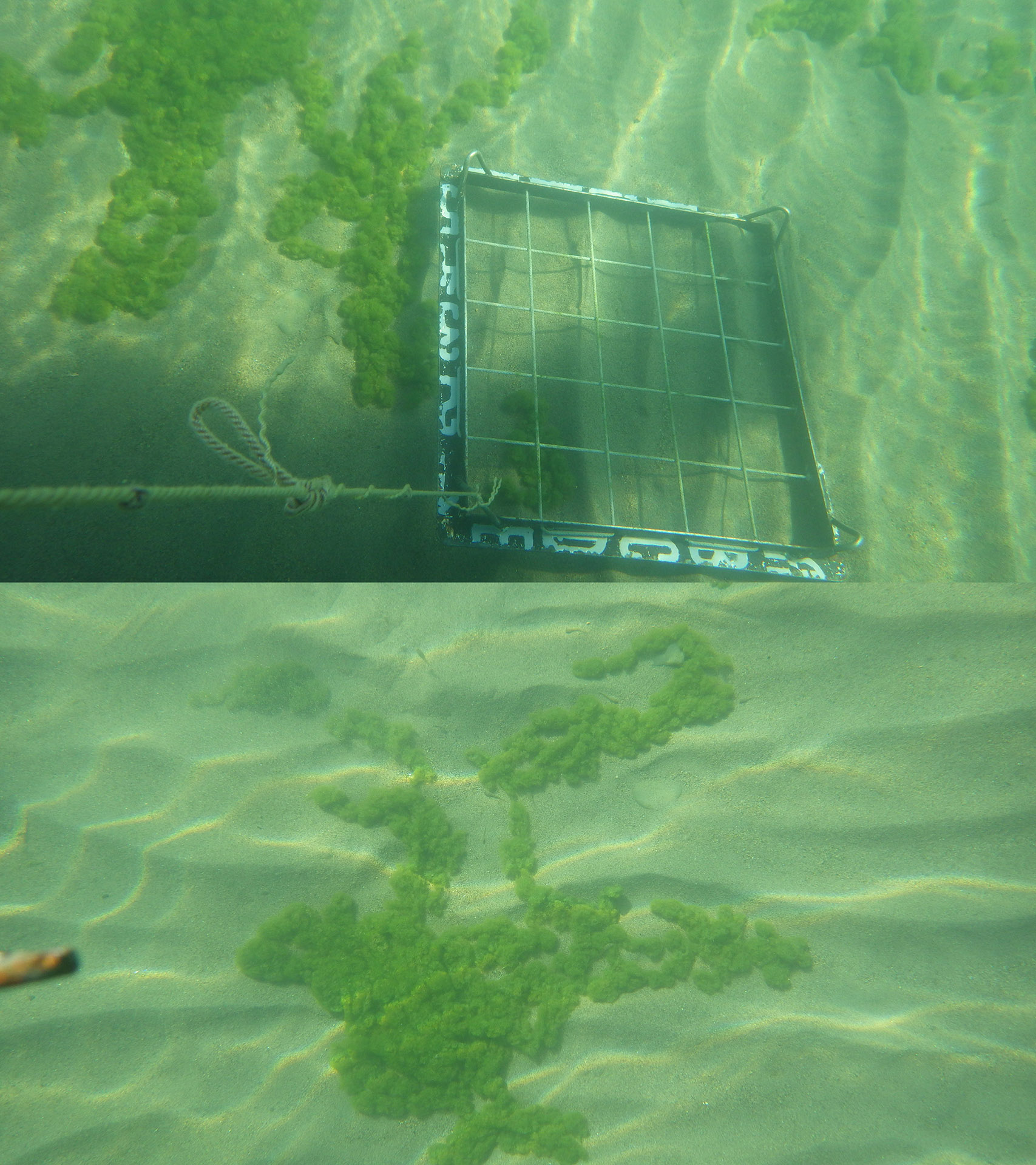

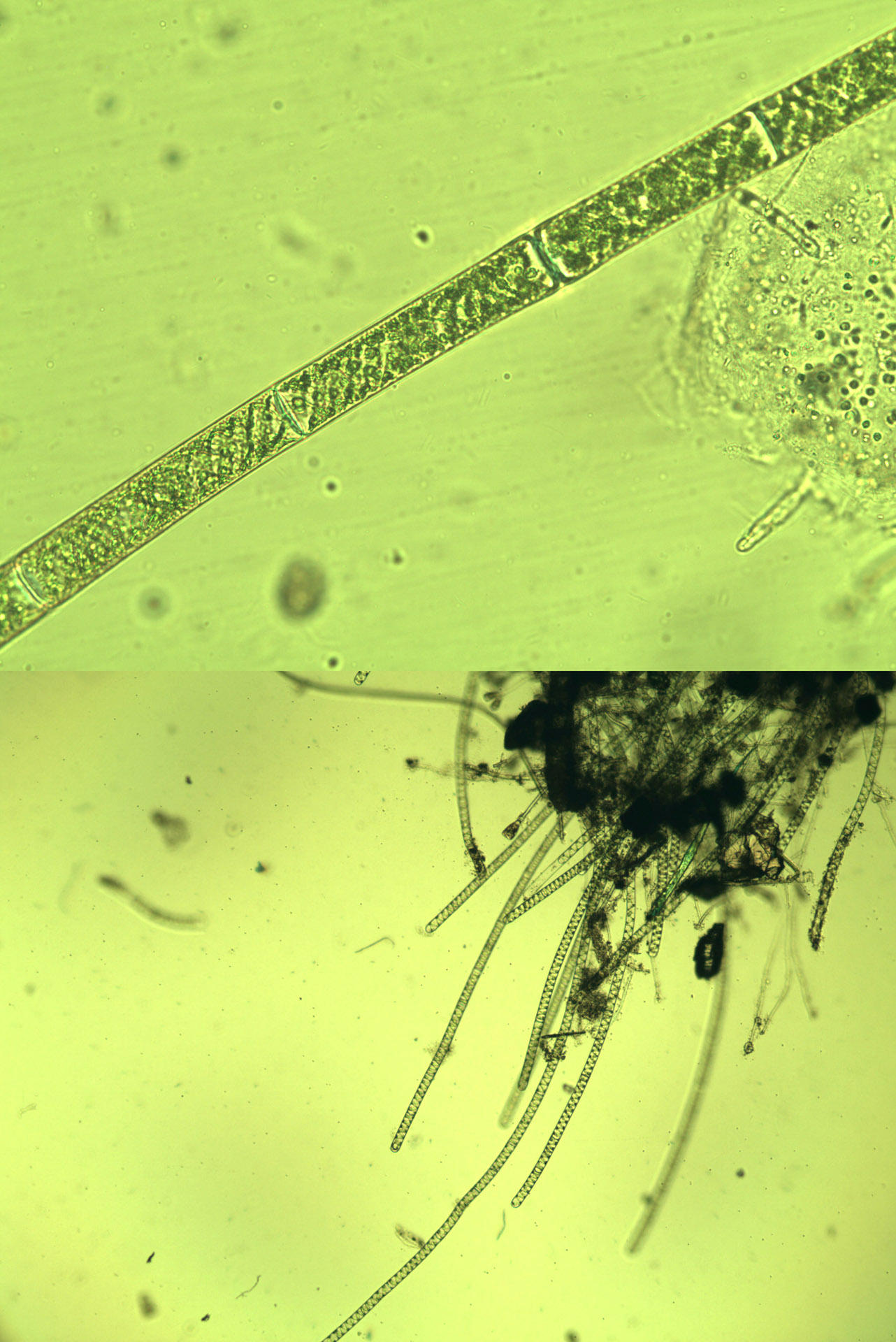

Отбор проб в диапазоне глубин от уреза до 1.5–2 м (урез – 0.5 м – 1.5 м), на каменистом грунте, проводился методом стоун-юнитов (230 проб с отдельных камней); в диапазоне глубин от 1.7–2 м до 20 м – сачками и драгами (58 проб); 4 пробы «валиков» свободноплавающей спирогиры (рис. 3) собраны с песчаного дна. Учитывались все станции, на которых встречались живые нити представителей рода Spirogyra, независимо от частоты их встречаемости. Из 230 проб, собранных с каменистого грунта, с разной частотой встречаемости спирогира обнаружена в 143 пробе (62,2% от общего числа проб с каменистого грунта). Из 58 проб (сачки и драги), собранных глубже 2 м (типы грунта: песок, камни), спирогиры разных морфотипов встречены в 40 пробах (70% от общего числа проб, взятых этим методом). Если суммировать все виды отбора проб и количество последних (230+58+4=292), то спирогиры отмечены в 186 пробах (63,4% от их общего количества). Не характерные для открытого Байкала нитчатки-спирогиры полностью отсутствовали лишь на трёх станциях: в бухтах Каргантэ (западное побережье Малого моря), Пещерке (о. Бол. Ушканий) и б. Северная (о. Бол. Ушканий) из 37 обследованных в этом отношении (чуть более 8% от общего их числа).

К сожалению, увеличилось число мест, в которых обнаружены «валики» нитчаток (в основном, состоящие из нескольких морфотипов чужеродных для Байкала спирогир и эдогониумов) (рис. 3), как косвенный показатель гиперпродукции этих водорослей.

Максимальные концентрации чужеродных нитчаток обнаружены на следующих станциях: пос. Шаражелгай, Култук, Бол. Коты, (в том числе – в 150 м южнее устья р. Бол. Котинка), близ пгт. Бабушкин (даже на расстоянии 500–1000 м от берега, на глубине около 6 м!), а также – напротив пос. Бол. Голоустное, Турка, напротив пос. Заречное; в бухтах Фролиха, Аяя. Относительно высокая частота встречаемости спирогир в пробах отмечена на станциях напротив БЦБК (г. Байкальск), нерпинария (пос. Листвянка), а также – на м. Елохин. С сожалением констатируем факты, что единичные нити спирогир отмечены в фитоценозах на м. Бол. Солонцовый (рис. 2); а также – довольно многочисленные нити – на м. Ижимей (гл. 2 м) (рис. 4). Обе станции ранее считались в этом отношении эталонными, свободными от спирогир. Основной общий вывод: экспансия чужеродных спирогир и их массовое развитие в фитобентосе прибрежной зоны Байкала продолжаются и даже прогрессируют.

2. Мейозообентос (отв. исп. Алексеева Т.А., Кривороткин Р.).

Для дальнейшего морфологического и молекулярно-биологического анализов микротурбеллярий, остракод, гарпактикоид и батинеллид отобрано 94 пробы с 33 станций. Найдены представители большинства байкальских родов этих групп. Обнаружены представители новых видов остракод рода Cytherissa Sars, 1925.

3. Фитопланктон (отв. исп. д.б.н. Бондаренко Н.А., отв. за отбор проб к.б.н. Побережная А.Е.).

В сентябре 2025 г. отобрано 40 проб фитопланктона. Сентябрь – период окончания развития летнего фитопланктона и начало осенней вегетации. Хорошо известно, что осенний максимум в развитии планктонных водорослей оз. Байкал, по сравнению с весенним, выражен слабо. В последние годы основной вклад в первичную продукцию принадлежит нанопланктонным фитофлагеллятам. Судя по обработанным пробам, в 2025 г. ситуация была аналогичной: максимальная численность в прибрежной зоне озера отмечена у криптофитовых и динофитовых водорослей; в пелагиали – гаптофитовых и криптофитовых. Сетные формы водорослей были представлены незначительными концентрациями диатомовой Asterionella formosa и зеленой Monoraphidium contortum. В южной котловине общая биомасса колебалась в пределах 30-160 мг/м³, в средней части озера показатели выше – 70-220 мг/м³. Размах колебаний общей биомассы фитопланктона для северной котловины Байкала 100-150 мг/м³.

В проливе Малое Море ситуация иная. Здесь в начале сентября еще продолжалась вегетация цианопрокариот и диатомовых водорослей. Максимальные биомассы были на порядок выше; зарегистрированы в заливе Мухор, от 1.29 до 2.70 г/м³. В акваториях, прилегающих к заливу, биомассы также были значительны, до 2.57 г/м³. В открытой пелагиали пролива фитопланктон малочислен, представлен преимущественно криптофитовыми и динофитовыми водорослями. В третьей декаде сентября количественные показатели обилия водорослей планктона прибрежной зоны пролива резко снизились до 100-200 мг/м³, в пелагиали остались на прежнем уровне. Доминировали, как и по всей акватории озера, нанопланктонные фитофлагелляты, показатели органического загрязнения воды, которое происходит за счет отмирания массово развивающихся, как планктонных, так и бентосных гидробионтов (эффект так называемого «вторичного загрязнения»).

4. Береговые скопления детрита (БСД) (отв. исп. за отбор проб и предварительный отчет – Алексеева Т.А., Кривороткин Р.; отв. исп. к.б.н. Непокрытых А.В., д.б.н. Тимошкин О.А.).

На 9 станциях из 28 обследованных обнаружены береговые скопления детрита (рис. 5). БСД отмечены на станциях Култук, Бабушкин, Ая, Сахюрта, Хужир, Большой Ушканий (бухта Северная), Сеногда, Заречное, Фролиха. Наиболее массовые скопления обнаружены на станциях Заречное, Большой Ушканий (бухта Северная), Ая, Култук. Для изучения БСД отобрано 24 пробы; количественные характеристики и состав обнаруженных БСД будут проанализированы в лабораторных условиях.

5. Оценка качества воды по санитарно-микробиологическим показателям (отв. исп. к.б.н. Мальник В.В.).

Отобраны пробы в 34 местах вдоль прибрежной зоны всего озера Байкал (во всех трех котловинах) по заранее установленным пунктам. Всего отобрано 125 проб, в том числе 10 речных, 62 поверхностных байкальских, 28 придонных байкальских и 25 интерстициальных. Согласно установленным нормативам, концентрации кишечной палочки и фекальных энтерококков в водах, используемых для рекреационных целей, не должны превышать 100 и 10 КОЕ/100 мл, соответственно (СаНПиН, 1.2.3685-21). По результатам исследований, 6 из 10 речных проб (60% здесь и далее – доля от общего числа), 8 из 62 поверхностных байкальских (около 13%) и 1 из 28 придонных байкальских (4%) не соответствовали установленным нормативам. Значительные превышения нормативов по E. coli и энтерококкам зарегистрированы в следующих местах: 1) р. Похабиха – поверхностная (28 м ниже трубы сброса сточных вод): 1030 и 1100 КОЕ/100 мл, соответственно; 2) р. Похабиха – поверхностная (устье, примерно 500 м вниз по течению от трубы сброса): 1050 и 500 КОЕ/100 мл, соответственно; 3) оз. Байкал, г. Слюдянка, в 10 м от устья р. Похабиха – придонная: 2500 и 600 КОЕ/100 мл, соответственно; 4) п. Бол. Коты (станция «Гаммарус») – поверхностная, (1 м от уреза, первая проба): 21 и 520 КОЕ/100 мл, соответственно; 5) п. Бол. Коты (станция «Гаммарус») – поверхностная (1 м от уреза, вторая проба, примерно в 30 м от первой): 1 и 198 КОЕ/100 мл, соответственно. Незначительные превышения по численности энтерококков отмечены в устьях рек Бол. и Малая Черемшанки (у пос. Листвянка), в байкальской поверхностной воде в 1 м от уреза в б. Ая, в байкальской поверхностной воде у пос. Заречный.

Также отобраны пробы речных вод (Тыя, Ледяная, Мал. и Бол. Черемшанки, Похабиха) с целью выделения ДНК для определения источника загрязнения этих рек (от человека или от животных; с использованием молекулярно-генетических маркеров).

6. Гидрохимические исследования (отв. исп. Томберг И.В., отв. за отбор, а также предварительный отчет и анализ проб Елецкая Е.)

Всего за время экспедиции проведены гидрохимические исследования на 25 станциях по всему периметру озера, где отобрано 129 проб. Температура прибрежной воды Байкала в период исследования варьировала от 8.5 (мыс Елохин) до 16.8°С (пос. Узуры). Величина электропроводности интерстициальной воды пляжей варьировала в широких пределах. Максимальные значения зарегистрированы в лунках пляжей напротив пос. Заречное (568.8 мкСм/см) и пос. Култук (445 мкСм/см), минимальные – Нюрганский мыс (112.9 мкСм/см). Электропроводность воды на урезе в основном была близка к байкальским значениям: от 118,7 (пгт. Бабушкин) до 129.8 мкСм/см (г. Слюдянка). Несколько выше была электропроводность проб напротив г. Байкальск (158.5 мкСм/см). Содержание растворенного кислорода в интерстициальной воде в сентябре изменялось от следовых значений (пос. Култук, Зуун-Хагун, Заречное и пгт. Бабушкин) до 11.13 мг/дм³. В прибрежной воде озера концентрации кислорода варьировали от 8,26 до 12.72 мг/дм³. Высокое содержание фосфатов отмечено в интерстициальной воде пляжей напротив пос. Заречное (547 мкгР/дм³) и г. Култук (136 мкгР/дм³), п. Зуун-Хагун (78 мкгР/дм³); максимальные концентрации нитратов зарегистрированы в напротив пос. Култук (50 мг/дм³) и бухте Аяя (17 мг/дм³). В прибрежной воде озера концентрации фосфатов не превышали 40 мкгР/дм³, а нитратов, в основном, варьировали от 0.04 до 0.20 мг/дм³. Более высокие концентрации нитратов наблюдали в прибрежной воде напротив г. Слюдянка (0.45 мг/дм³) и у мыса Елохин (0.39 мг/дм³). Обработка собранного за время экспедиции материала продолжается в лаборатории Института и полученные материалы будут представлены в отчете по гос. теме.